文/吳家恆

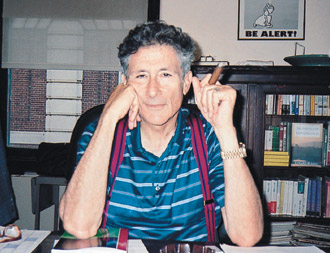

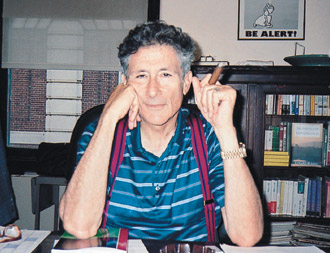

1970年代末,薩依德出版了《東方主義》。這一介巴勒斯坦移民,在美國長春藤名校任教,卻在書中檢視西方殖民與後殖民勢力支配東方世界的權力架構,贏得盛名,也引發不少爭議與批評。

九○年代初,薩依德結識了猶太鋼琴家、指揮家巴倫波因,「我生性不喜唐突名流,況且,老實說,無人不知他是以色列音樂家,而我是阿拉伯人,彼此之間的樊籬委實不易克服──但他就在那裡,我也非常快克服那道樊籬。我們彼此產生立即但有力而深刻的認識。」

樊籬之所以為樊籬,正是因為翻越它得付出代價──可能會精疲力竭,渾身傷痕。薩依德干冒大不韙,跟一個猶太人眉來眼去,還公開對一些敏感議題表示意見(像是在以色列演奏華格納作品的禁忌),這會招來多大的反感──而且是全面的反感,包括阿拉伯人和猶太人──可想而知。

也難怪薩依德以Out of Place作為自傳書名了,中文版很優美地轉譯為《鄉關何處》,卻遮掩了原義「格格不入」的尷尬。這或許也是從事比較文學研究的宿命,兩邊都碰,但是兩邊都不當你是自己人。對薩依德來說,那種尷尬又幾乎是與生俱來的,一方面薩依德有個阿拉伯姓氏,但卻有個「愛德華」這般英國味十足的名字,童年在開羅這麼一座充滿西方殖民勢力的都會。鄉關何處?恐怕故鄉也成異鄉。

但是薩依德在談論音樂的時候,絲毫察覺不出格格不入之感。他可以把開羅的童年和德國指揮佛特萬格勒、貝多芬的作品相連在一起而無任何突兀。薩依德在寫樂評時,所展現的學識與素養如此精純,讓人想到孟德爾頌──他以猶太人的身分,寫出風格純正的日耳曼與基督新教的音樂。

凡此種種,都說明了音樂所具有的一種輕易跨越樊籬、超越限制的特性──universality。書中所收入的薩依德橫跨三十年所寫的四十四篇音樂文字(包括樂評與書評),下筆恢弘恣肆,探析顧爾德的演奏,品評巴哈的管風琴作品音樂會,從社會學的角度來看音樂節,聲援巴倫波因在以色列演奏華格納的作品。連綴起來讀,就像欣賞蕭邦的練習曲一樣,每一首都有不同的技巧要求,每一篇處理不同的知識領域,還要把它使得漂亮,讀來賞心悅目。

薩依德的遺孀為此文集寫了一篇序,提到在1983年,他們的兒子發生嚴重意外,薩依德得知消息之後過了半小時,仍舊出門去聽音樂會。多年之後,作為妻子的她才明白,在面對死亡恐懼時,尋求音樂對薩依德有多麼重要。

如此看來,《音樂的極境》不止是一連串的知識展演而已,而是朝聖與返鄉的紀錄,每一座音樂廳都可以是聖所,可以是故鄉。

【2010/03/27 聯合報】

太陽社 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣(365)

文/Wales,出自如果在冬夜,我,一個旅人

在麥田早先出版的《並行與弔詭》中,我們遇見的是猶太裔音樂家巴倫波英與巴勒斯坦人知識份子薩依德(Edward W. Said)的音樂對談錄,在那裡,兩人友好地欲以音樂解構民族歧見,建構跨語言的音樂宇宙一體。我很喜歡這本書,雖專論古典,其實底蘊了豐富的政治、文化、歷史論述,也許開始只是漫步閒談的咖啡時光,結果付梓成字後,卻擴張了如何談論音樂的方法與語言:原來,音樂可以這樣聽,貝多芬的《第四號交響曲》是從虛無中探求發軔與存有(initiation & being)的方程式,華格納則有了政治的多度思維的可能性(而不再只是原罪的納粹同謀)。

一花一世界;一本書,須彌與芥子。於是,我把這本書送給了樂友H,縱然我知道他在極繁忙的工作行程中,不一定有時間抽空閱讀這本語言可能不好咀嚼的音樂書,但那其實是我私心用來記憶H的方法(some token to remember you by),我們未必是巴倫波因與薩依德,但在音樂中對自由的渴求是一致的。一本小書,獻之,記憶我們曾有的音樂閒談時光,無限美好。

然後太陽社近期則出了薩依德的音樂專論集《音樂的極境》(Music at the Limits),我卻猶疑著是否再送給H一本了,因為這本書美其名像是一趟音樂巡禮,從古典的巴哈談到無調性的新世紀之聲,從托斯卡尼尼的NBC計劃到蕭提的指揮(偽)風格到柴利比達克的的音樂意志,從鋼琴的單樂章到歌劇的長篇鉅製,《音樂的極境》似乎無所不包。錯了,那都是一種偽裝,本書的主角不是福特萬格納,不是巴倫波音,不是波里尼,也不是巴德音樂節,更非歌劇的製作方法論,甚至不在於巴哈,而是作為知識份子的炫技怪傑【顧爾德】先生,只此一家,別無分號!

乍看之下,《音樂的極境》,彷若一本完全為我設計撰寫的Gould Club之書,(當然也就不適合樂友H)。其實文化批評家薩依德原本是不寫音樂文字的,原先一般人對他的印象還是《東方主義》+《文化與帝國主義》之類的後殖民批評。但再偉大的知識份子也是人,他也有嗜喝的咖啡與酷愛的音樂。如今,我們不知道德西達的唱盤上是否放著相當解構的《十二音列》,拉岡聽不聽酒意入七分的富蘭索瓦(沒錯,就是那位讓我們聽了,才發覺『沒有真相,惟有詮釋』的蕭邦風格家),但我們肯定知道阿多諾是『貝多芬病毒』的受害者,而薩依德則是道地的顧爾德信徒。

原來,在本書序言中,妻子瑪莉安坦言,薩依德是在1982年顧爾德逝世後,才開始「症」筆疾書(沒錯,我堅定地如此相信喜歡顧爾德的人都是有症狀的精神分析主體/neurotic subjects),讓音樂說話的,而他也真的寫作精闢透理,是不可多得的珍寶文字。《音樂的極境》當然不是像我開玩笑地只有顧爾德談介,還涵蓋了音樂的許多面向,如理查史特勞斯如女武神如音樂與女性主義如布蘭德爾如克林霍夫之死如其它,但我可以宣稱如下:本書關於顧爾德的許多篇章,是最有感染力的文本,也是薩依德音樂文字中最精鍊部位。

而你幾乎可以讀到幾乎是一種迷信,作者偏執狂般的強力固著。如《顧爾德在大都會博物館》:「不過,顧爾德要是沒有那極為罕見的指上功夫,也不可能那麼出色。他的指功與傳奇技巧名家霍洛維茲、波雷或米開朗傑利爭鋒,綽綽有餘。顧爾德似乎永遠能使他的手指和鋼琴、他彈的作品達到天衣無縫的統一,三者相互出入,直到難分彼此。顧爾德的指功彷彿是從作品汲取其流暢,而不是來自經年累月累積沉澱的過人技巧。波里尼也有類似特質,但顧爾德由於其手指在複音音樂的美妙,智慧運用,而在所有的鋼琴家外自成一格。唯有偉大的巴哈管風琴家能如此傳達音樂。」(頁106)。諸如此一般崇拜而過度揚彼抑此的文字,通見全本,而我心竊喜。

此故,《音樂的極境》像是一首薩依德親自譜曲,獻給Glenn Gould的曼佛列德(Manfred)交響曲。不是柴可夫斯基的後來那首,而是取意拜倫原作同名詩劇《Manfred》當中極知名的主角曼佛列德,自此成了文學藝術史一系列『拜倫式英雄』(Byronic Heros)的濫觴,如抗懷宇宙的科學怪人(Frankenstein’s Monster)、喬伊斯的Stephen Dedalus、漫畫英雄黑暗騎士Batman。而所謂『拜倫式英雄』的特徵是,他們開創了自己的風格,常與傳統信念相違背,決不走他人路子,睥睨死神,是自我的創生與毀滅者([I] was my own destroyer, and will be my own hereafter,見拜倫原作)。

顧爾德不正像是現代派的Byronic hero嗎?雖然薩依德未曾如此引述拜倫,但我深覺他(在潛意識中)就是如此介紹顧爾德的:「這些傳統在顧爾德身上全無蹤影。他的聲音既不像別的鋼琴家,據我所知,也沒有誰有本事發出他那樣的聲音。顧爾德的彈法,就像他的生涯,彷彿完全是自造的,甚至是自生的,既無沿承來歷,也沒有他本身之外的命運在塑造它」(《顧爾德的對位法慧見》,頁22)。

易言之,顧爾德完全地創生了他自己,他的音樂,他的所有特行怪癖如永不卸下的手套、唱片背後的魅聲哼唱、非人式的超低彈琴姿勢、解構重構中的巴哈新語言、後班雅明機械複製時代的錄音實驗家,全都成了Glenn Gould的(不)完美簽名。而他終如酒神般,帶領著發狂的人們如我如導演吉哈德如鋼琴家席夫如大師愛德華.薩依德,一一跳入那狂喜卻又冷冽的音樂極境。

太陽社 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(606)

文/蘇子惠 出自台灣《明報周刊》第82期

過去二十年間,研究人文學科領域的人士應該對於薩依德(Edward W. Said)的後殖民論述《東方主義》並不陌生。2003年薩依德去世後,他的妻子集結他在美國各大雜誌發表過的樂評付梓出版,這本《音樂的極境》中文版近日在台發行,薩依德在書中力挺鋼琴家顧爾德、厭惡霍洛維茲,擁抱指揮阿巴多、鄙視卡拉揚;這就是薩依德,一反在《東方主義》的謙謙君子形象,發揮與眾不同的「知識分子」毒舌精神,奉行《知識分子論》質疑權威的宗旨:「我把知識分子刻畫成流亡者和邊緣人,業餘者,對權勢說真話的人。」

無論是古典、爵士還是流行樂曲,聽音樂這件事畢竟十分個人化;本身亦是鋼琴家的薩依德對顧爾德一見鍾情,其實是其來有自。薩依德身為作家學者,性格保守且深思熟慮,眼見顧爾德這位備受爭議的加拿大鋼琴家,總是在演奏時坐在他那張過矮的椅凳上隨意唱和,姿勢誇張又怪異,所詮釋的巴哈《郭德堡變奏曲》卻能傳遞出無與倫比的生命力,怎能不教浸淫學術論文寫作多年、素來要求清晰簡潔與嚴謹的薩依德好生羨慕不已?縱然顧爾德謝世多年,薩依德書中仍殘留著他的指尖觸摸鋼琴的溫度,也讓人們不斷談論他、追問他的一切。

而讓薩依德投入個人情感到達非理性的程度,不只顧爾德一人,還有長期被視為反猶分子的作曲家華格納。在掙扎面對母親疾恙之際,薩依德開車從紐約前往華府探視,車上會放起五小時宏壯美麗的華格納歌劇《指環》。在情感上,音樂是薩依德與母親之間親密的連結;論《指環》的劇場和音樂性,十九世紀家族衰亡史始於《萊茵的黃金》犯下偷竊原罪,及至齊格菲之死,最終以指環復歸於萊茵少女作結,雖然不及希臘悲劇《奧瑞斯提亞》用來淨化人類的精神和靈魂,《指環》這個追求權力和資本的現代寓言,將美學和政治兩個領域合而為一,彼此對照;音樂有時無關優劣,僅涉切時與否,在文化評論家薩依德的眼中,華格納這位音樂天才當之無愧。

薩依德徜徉在最自由自在的古典音樂時光,也不忘呼籲音樂該要具備某種獨立、批判、不趨炎附勢的形式。城市文化地景如音樂廳和歌劇院的崛起,讓古典音樂靠攏消費主流族群,錙銖算計徹底淹沒了體質脆弱的音樂理想性;上台演出的音樂家或許不需要理會那些資本主義口號,但是跨國唱片公司絕不會忽視古典音樂背後的龐大利益。新一輩音樂家因此紛紛「庸俗化」,演奏精準度宛如機器,除了炫技還是炫技,薩依德不吝惜施展「毒舌」,提醒他們回歸對於音樂的想法,屏棄照本宣科的詮釋,如同顧爾德1981年版《郭德堡變奏曲》相較於1955年版的緩慢速度,讓音樂這門藝術臻至「驚喜的狀態」(a state of wonder),正是大師超越自己的最佳宣示。

太陽社 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(212)

【聯合報╱記者何定照】2010.01.17

除了波里尼,大賽得獎音樂家的演奏幾乎都沒啥意思?霍洛維茲是尖銳刺耳鋼琴風格的代表,琴風不足以服人?帕華洛帝等人不過是把歌劇演出的智慧貶到最低,把要價過高的噪音推到最大?

跨領域湧現 音樂這樣看

太陽社 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(332)

本文轉載自2010年1、2月《MUZIK古典樂刊》合刊號

文/須文蔚

知名的文化理論大師薩依德(Edward W. Said)是個樂迷,更是傑出的樂評家,他和巴倫波因(Daniel Barenboim)的對談《並行與弔詭》(Parallels and Paradoxes:Explorations in Music and Society)一書,在2002年出版,中文版由吳家恆翻譯,於2006年在台灣發行後,深受本地的樂迷重視,網路上的討論與心得交換也很熱絡。《音樂的極境》一書,則是薩依德個人樂評的合輯,在大師逝世後,從報刊雜誌中輯錄而成,揭示出他對音樂與政治、文化、表演的幽微聯繫,比《並行與弔詭》更為深刻,相信會帶給讀者極大的震撼。

大師的遺孀瑪麗安.薩依德為本書寫下非常動人的序言,詮釋出音樂之於大師的私密觀點,增添了本書的溫度。在瑪麗安.薩依德的筆下,古典音樂和大師的童年生活息息相關,也和他的生活緊密不可分,他工作時聽音樂,休息或需要鬆弛身心時彈鋼琴,休閒閱讀時,手不釋卷的也是音樂書籍與雜誌。這也不難解釋,何以作為一位傑出的文學評論與文化研究者,古典音樂經常成為他論述中的例證,更是他的鄉愁。文中提到了幾個故事,都和死神的迫近有關,像是薩依德的兒子發生重大的事故,母親罹癌要動手術,他都以聽音樂來對應,他把自己淹沒在華格納《尼貝龍根的指環》的宏大華麗中,用音符對抗失去親人的恐懼。在母親過世後,他以《音樂的闡釋》一書,題獻給母親,用以懷想童年與母愛。就在1992年後,大師確診罹患血癌,就在化療期間,他也沒錯過海力克(Christopher Herrick)的十四場巴赫管風琴作品演奏會。他把診療的日期排開,讓巴赫陪伴他與死神打交道。這不禁讓我想起張潮在《幽夢影》裡的一段話:「情必近於癡而始真;才必兼乎趣而始化。」《音樂的極限》一書正是樂癡薩依德至情與熱情的書寫,更表現出他高度音樂與文化理論才華,以「出神入化」來形容這本評論,應當不至於誇大。

《音樂的極限》這是一本主題遼闊的評論集,在作曲家的評述上,他從巴赫、莫札特、貝多芬、理查史特勞斯、華格納、威爾第、亨德密特到布列茲;他更對指揮家與音樂家品頭論足,無論是托斯卡尼尼、柴利畢達克、布蘭德爾到巴倫波因等人,都經過他嚴苛的褒貶。

有趣的是,他特別關注鋼琴家顧爾德,專篇文字計有〈顧爾德的對位法慧見〉、〈顧爾德在大都會〉、〈《顧爾德的三十二個極短篇》〉、〈那張椅子裡的顧爾德(評歐斯華《顧爾德和天才的悲劇》)〉、〈顧爾德,作為知識分子的炫技家〉等五篇,還有更多的顧爾德閃現在書中不同的篇幅。瑪麗安.薩依德指出:

1982年顧爾德(Glenn Gould)去世,促使愛德華認真為文談音樂。顧爾德英年早逝而結束一位鋼琴奇才的輝煌生涯,愛德華深有所悟而不得已於言,於是深入探索顧爾德的生平音樂成就。他盡情聆聽他拿得到的每一件顧爾德錄音,閱讀所有關於顧爾德的文字,以及顧爾德自己的文章。他看所有關於顧爾德的影片。顧爾德變成愛德華的執念,他放不開他所愛的這位天才。

薩依德扎實而細膩地欣賞與批閱了顧爾德的演奏會、錄音、錄影、傳記中,再分別從樂理、音樂史、心理學、文化理論等層面討論這位炫技的鋼琴家,何以如以特意獨行,何以常駐在世人的心中?他發現,在炫技的同時,顧爾德用知性與作曲家對話,找出自己的方式詮釋,發揮創意,重新詮釋,每一場演奏都成為一個針對速度、音質、節奏、色彩、音調、樂句、聲部導進、抑揚頓挫等藝術表現,進行不同以往的表現,不斷提高演奏的精神層次。喜愛顧爾德樂迷,一定會從薩依德的啟發中,發現更多過去沒有聆聽到的細節,更進入演奏家的靈魂世界。

《音樂的極限》更展現出薩依德深厚的社會、政治與文化關懷,特別在古典音樂日趨遠離市民大眾生活的時代,音樂教育更走向專業化,音樂表現的技巧幾乎成為音樂評論的焦點,薩依德希望透過他的樂評,提醒樂壇注意:熱鬧的音樂節忽略了當代音樂家作品,演奏的美學層次愈來愈小,已經成為消費的場合;指揮大師、演奏家與聲樂家在音樂商品化的社會中,演出內容不斷萎縮,卻在廣告的宣傳與粉飾下成為一則又一則的傳奇故事。對薩依德而言,和文學批評或藝術評論相較,音樂評論過去不太重視社會脈絡,他希望從更細微的社會、文化面深入音樂表演、錄音與發行的整體文化現象中,這是他這一系列批評知識論上,有別於一般音樂評論之處。甚至到了2000年以後,他更把關注的焦點放在國際樂壇,他聲援巴倫波因在以色列的演出計畫,反對保守勢力以曾遭到納粹政治迫害為由,禁止華格納曲目的公開表演。

薩依德晚年受到病痛的困擾,他曾慨嘆時間是他最大、最忠實的敵人,而他也更敏銳地感受到音樂家到中年、晚年的表現,會因為精力的衰退、思想的轉變乃至於技藝的變化,而有與青年時期大相逕庭的表現。在這本書中,薩依德幽默地說:「只要是實際活過中年的人,都是值得歡呼的事少,需要思考的事多──例如,再尋出路,調整逐漸不聽使喚的體力元氣,以便適應新的現實,從過去學取教訓,不要重蹈覆轍或背叛過去。」他在1980年代,充滿機鋒地論及波里尼、布蘭德爾、阿胥肯納吉等人的表現,狠狠地提出了他們的徬徨與缺點,讓讀者讀來莞爾。至於在晚年風格的分析上,他綜合了阿多諾《貝多芬:音樂哲學》以及所羅門的《晚期貝多芬》兩書的觀念,提出藝術家以晚期作品挑戰當代美學和社會觀點,成為一個時代的先行者,因而成為「不合時宜的沈思」(Untimely Meditaions)。

薩依德博學多聞,精彩的文學、社會、歷史、哲學的知識與典故,佐以他精彩的文筆,使本書處處閃現出格言警語,使音樂評論讀來有著雜文的鋒利,又夾雜著小品文的靈性,更有令人讚嘆與深刻的樂理分析,如是的樂評能以中文面世,確實是台灣讀者的福份,也是2010新年開春,筆者誠摯推薦的經典好書。

太陽社 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(409)

2010-01-04 中國時報 【林采韻/台北報導】

薩伊德在愛樂的過程中,結識了一位知己:鋼琴家暨指揮巴倫波因。薩伊德是巴勒斯坦人,巴倫波因是以色列裔,兩人在以巴衝突之際,攜手闡揚和平,共創猶太和阿拉伯年輕音樂家組成的「東西會議廳管絃樂團」(East-Western Divan Orchestra),傳為美談。

在《音樂的極境》裡談到薩伊德與巴倫波因的相識,像是命運安排的巧遇。一九九三年六月薩伊德到倫敦擔任BBC雷斯講座的主講,趁機買了一張音樂會的票,是由巴倫波因彈奏巴爾托克第一號協奏曲。沒想到在音樂會之前,他在飯店的大廳櫃台前竟巧遇巴倫波因,與薩伊德排在同一隊伍。「我生性不喜歡唐突名流,況且,老實說,無人不知他是以色列音樂家,我是阿拉伯人,彼此之間的藩籬不易克服。」

但是奇蹟發生了,這兩人一開口聊天就講個不停,還約了吃飯,雙方從音樂談到政治、藝術和人生。音樂會結束後,薩伊德到後台向巴倫波因道賀,在巴倫波因的鋼琴譜架上,他看到一本書,那正是他的作品《巴勒斯坦問題》。

巴倫波因雖然身為猶太人,但血液中流著改革因子,他曾突破禁忌,在以色列公開彈奏華格納的作品而被大力撻伐。華格納長期被視為反猶分子、希特勒最喜愛的作曲家,以色列人早已將華格納的音樂和納粹政權、屠殺猶太人畫上等號,華格納的音樂因此不被允許在以色列演出。

對於好友的作法,薩伊德也表達他的看法。他指出華格納在劇場、音樂上是偉大的天才,華格納為歌劇觀念帶來革命,「他給我們的挑戰,不只對以色列猶太人,也對我們,就是如何佩服並演出他的作品,同時將那音樂從他可厭的文章以及納粹對他的利用分開來。」

在文中他也談到,巴倫波因經常指出華格納的歌劇沒有一部使用直接反猶的素材,雖然華格納歌劇裡有些角色,以鄙蔑、嘲笑的手法呈現,但這些都不能被當成反猶的實例。在薩伊德口中,巴倫波因是位推倒障礙、穿越禁忌界線的藝術家,他雖為猶太裔傑出音樂家,卻讓以色列人對他的感受感到矛盾,因為他常住在帶有第三帝國標記的柏林,還在柏林國家歌劇院擔任音樂總監。

太陽社 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(480)

2010-01-04 中國時報 【林采韻/台北報導】

已逝思想家薩依德(Edward W. Said),還是一位熟稔鋼琴的古典樂評人。二○○三年薩伊德去世後,他的妻子集結他在美國各大雜誌發表過的樂評付梓出版,這本《音樂的極境》(Music at the Limits)中文版近日在台發行,可以見到薩伊德以犀利筆觸評論華格納、批判國際音樂節的商業化,並挑戰名家。

《音樂的極境》二○○七年在美出版,收錄薩伊德一九八○年代以降在《國家》周刊(The Nation)、《紐約時報》、《觀察家》等媒體所寫的文章。薩伊德飽讀群書、熱中聆聽各版本、勤於參與音樂會,對音樂好惡鮮明。行文中他義正辭嚴,力挺鋼琴家顧爾德,厭惡霍洛維茲,擁抱指揮阿巴多、鄙視卡拉揚。

樂評力挺 顧爾德像為作品照X光

薩伊德評判音樂家,除了討論藝術層次,更直搗對音樂的態度。他指出,大多數的鋼琴家,如同大多數政客,似乎只希望一直當權,他認為霍洛維茲與塞金就是如此,「他們帶給聽眾莫大樂趣,但他們給我的感覺是,他們單純在繼續彈琴。」

相較之下,他認為波里尼、布蘭德爾等鋼琴家並非只是「繼續彈琴」,「他們的獨奏會就像對重要鋼琴曲目的探索、重新詮釋。」他認為當代鋼琴家沒有任何人做得比五十歲就逝世的鋼琴家顧爾德精彩。顧爾德不只鍵盤技巧精熟,「他彈每件作品都像為作品照X光,以獨立和清晰處理其成分。」

針對指揮卡拉揚和阿巴多時代的柏林愛樂交響樂團,薩伊德也有鮮明的立場,「大多數的人認為卡拉揚較為精采,真是離譜。」他為阿巴多抱屈,說阿巴多即使演出比較乏趣的作品,也能以出色的手法結合圓熟的專業修養,讓柏林愛樂表現毫無瑕玼。

批商業化 希望打破樂壇巨星迷思

薩伊德對古典音樂的商業化也罵得很有勁。他說,現代音樂節舉辦始於十九世紀,當初的用意是以崇拜之情紀念偉大作曲家。一八七六年華格納的拜魯特音樂節開辦,原計畫搞音樂革命,最後卻成為資產階級朝聖之地,演出標準更是逐年下滑卻一票難求。他再批薩爾茲堡音樂節,認為它和拜魯特音樂節一樣「持久、昂貴、死氣」。薩伊德希望打破樂壇的「迷思」,強調並非票房好的音樂會、唱片銷售佳的音樂家就是「A咖」,「巨星」高高在上,也必須接受公評,眾人認為的「名家」並非絕對。

太陽社 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(206)

2009-12-20 中國時報 楊照(作家)

這樣一本書,如果作者不是薩依德,應該是沒有機會在台灣翻譯出版的。不過話說回來,如果不是薩依德,這些談論古典音樂的文章,也不可能以專欄形式出現在美國的《國家雜誌》(The Nation)上。

《國家雜誌》是美國最老牌的激進左派周刊,長期批判體制、批判美國帝國主義、批判資本主義,支持工運為中下層人民發言。這樣的雜誌,和古典音樂太格格不入了吧?

只有薩依德能穿越這種看起來再堅實不過的矛盾壁壘,出入其間。他身上流著巴勒斯坦的血液,同時對西方文學傳統再精熟不過;他運用對西方文學的理解,卻建構了尖銳嚴厲批判西方帝國主義的「東方主義論」,成為80年代多元文化陣營的標竿旗手,然而同時他又是個純西方式古典音樂的熱愛者。

他當然沒有採取粗魯的身份論、立場論來看待古典音樂,將古典音樂視為貴族文化或資產階級文化的代表。但他也不可能採取天真、單純,「就音樂論音樂」的樂評態度,在老牌左派刊物上寫古典音樂。薩依德找出的一條中間、超越的觀念路線,是去解釋、辨認古典音樂內部的真與假、核心與邊緣。從宮廷到沙龍到商業運作的音樂會形式,這是附屬在音樂上不斷改變的外圍機制,然而剝開這些外圍機制的運作操控,我們可以、我們更應該去探尋音樂的內在,一個多采、嚴肅而誠實的音樂傳統。

《音樂的極境》書中的文章,是在薩依德去世後才收集的,薩依德本人來不及進行真正的整理工作,因而各篇之間有許多重複的地方。不過透過這些重複,我們可以更清楚看出薩依德與音樂之間的個人關係與偏見偏好。

例如他對貝多芬的歌劇《費黛里奧》有著特殊的感情,不只一次表示:「幾乎任何《費黛里奧》的演出,都值得一看。」他最鍾愛、長期念茲在茲,彷彿永遠說不完說不夠的演奏家就是顧爾德。在顧爾德之外,他最喜愛的鋼琴家是波里尼、巴倫波因和席夫。在歌劇和鋼琴曲之外,他對其他器樂就沒有投注那麼多的興趣與關注。

任何一個愛樂者都不可能全盤同意薩依德的偏好偏見,像是為何演奏風格和音樂表現方式差別那麼大的波里尼和巴倫波因在書中總是並列出現,就讓我百思不解。然而,通讀全書,至少有一件事是明顯明確的,那就是薩依德堅持:即使在資本、商業體系層層包圍箝制下,古典音樂仍然有其可以拿來表達生命真情的空間,音樂家必須努力尋求呈現不被體制異化、不淪為人云亦云的音樂思考的方式,唯有如此的音樂,才能真正與聽者溝通,也才能贏得尊重。

他之所以不客氣不留情表達了對於紐約大都會歌劇院、帕華洛帝及霍洛維茲的厭惡,就是出自這樣的標準判斷。當然,他更討厭、更看不起的,就是那些和大都會一樣保守無聊,努力模仿帕華洛帝、霍洛維茲卻還製造不出那種媚俗效果的其他音樂人了。

這樣的價值態度,和薩依德對於音樂內在精神的細膩認真挖掘緊密相連。這是薩依德最珍貴的生命教訓,也是這本書能夠給讀者帶來最多思考與感情判斷的關鍵素質。

太陽社 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(167)